正直、こんなところでクビになるとは思わなかった。スタメンではなくなったとはいえ、まだまだ需要はあると。純粋なパワーファイターというのは重宝されると思っていた。

だからこそ、今モンスターじいさんの元に走っていっている自分のこの姿が信じられない。

ご主人と出会ったのは、もうずいぶん前のことのように思う。あの頃の自分は、豪華できらびやかな町を遠くから眺めて羨んでは、ハンマーをくるくると振り回す日々を送っていた。平和な日々だった。

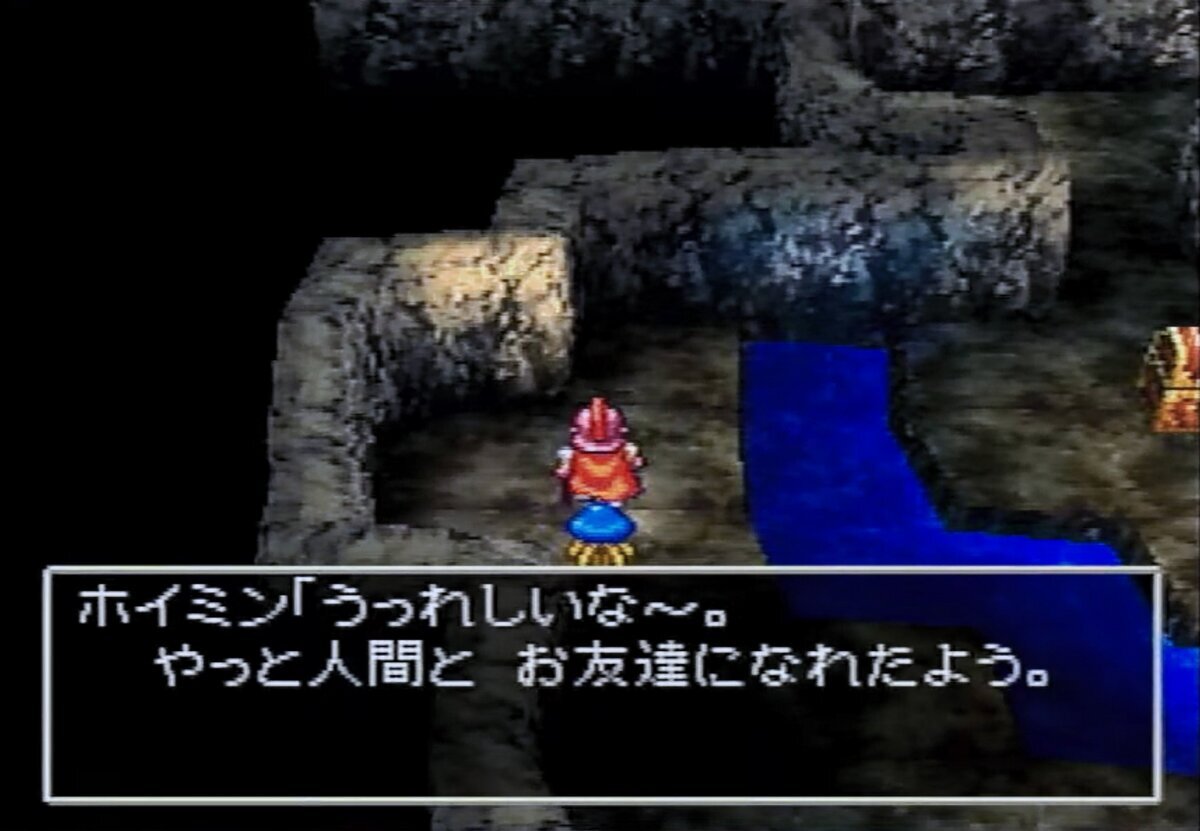

そんなある日、ご主人に出会ったのだった。ご主人からの強烈な一撃で、何か目が覚めたような気がした。そして、ぜひ仲間にしてくれと、目で訴えかけたのだ。その思いが通じたのか、ご主人は優しく頷いてくれた。ほどなくして、スライムも同じように仲間になったのを覚えている。遠くから見ることしかできなかったあの町、オラクルベリーに入ることができた感動は、今でも覚えている。

昔から使っていたハンマーは、多くの生き物を傷つけすぎていたためすぐ捨てた。やさしいご主人は、モンスターである自分たちにも装備品を与えてくれた。スライムはすぐさまご主人のおさがりであるブーメランをもらっていた。自分はなんだろう、と期待していたが、なぜか何も与えられなかった。あの町の武器屋は品ぞろえが悪いらしい。

しばらくして、スライムナイトやイエティなどが仲間に加わった。自分はご主人と仲間になった最初のモンスターであるから、先輩として色々と教えてやらねばいけない、と意気込んでいた。まずは馬車から戦い方を学んでもらおうと思っていた。

「ピエール、ブラウンと交代してくれ」

耳を疑った。まだ新参のそいつをご主人は使うのか。まだまだスタメンの地位は揺るがないと思っていたが。いまだに武器を与えられていないというのに。ご主人に一言物申したい気持ちになったが、言葉が通じるわけもないのですごすごと馬車に入った。スライムがこちらを見つめてくる。うるさい、お前なんか弱すぎて一度も戦闘に出してもらったことが無いくせに。

このころになると仲間もそれなりに増えて、戦闘中にメンバーの入れ替えが発生するようになった。

「イエッタ、おたけびをあげてくれ!」

「コドラン、甘い息だ!」

「ピエール、さっきの回復は助かったよ」

馬車のなかは自分とスライムとの沈黙で溢れた。

──

ご主人が、緑の髪の男と離れ離れになった。唯一の話し相手である緑の男がいなくなって、ご主人は寂しそうだった。ここは、最古参である自分が元気づけるしかないと思った。戦闘で活躍することは少なくなったが、こういう面では誰よりも役に立てるはずだ。最初の仲間モンスターである自分にしかできないことがある。

魔物のすみかと呼ばれている洞窟内で、そんなことを考えていた。そうと決まれば、この洞窟を出たら精一杯アピールしよう、そう思った。そのとき、馬車の外からご主人の声が聞こえた。

「これ、ビアンカのリボンだよ……ほら、思い出さないか?」

それからというものの、新たに加わったキラーパンサーがご主人の話し相手になった。一度、自分が先輩だということを示そうとしたが、ご主人に止められた。どうやらやつは幼いころの親友らしい。自分は先輩ではなかったのだ。

相変わらず馬車に揺られる毎日で、戦うことはなかった。それでも、仲間になった直後にモンスターじいさんの元へ走っていくまほうつかいの後ろ姿を見た時には、自分はまだ幸せだと感じた。ご主人の元に置いてもらっているわけだから。

──

ご主人は結婚するらしい。なんでも青髪のきれいな女と。そのために指輪を探しているらしい。火山から脱出したあと、風にあたりながら涼んでいるとスライムナイトがそう言ってきた。そうか、と思った。最近は、いつモンスターじいさん送りになるのか少々不安に思いながら過ごしていたが、どうやらご主人の花婿姿は見ることができそうだ。古くからご主人と旅をしてきたものとして、せめて祝福してあげたい。

どうせモンスターの言うことなんて伝わらないだろうが、祝辞の言葉くらい考えておいても損はないだろう。そう馬車の中で思いながらくつろいでいた。

山奥で見つけた村は、温泉があるらしい。ぜひ入ってみたいもんだ、最近は町中に同行することもなくなったけど。

ご主人が嬉しそうに馬車に戻ってきた。見覚えのない金髪の女をつれて。

「ブラウン、モンスターじいさんのところに行ってくれ」

思わず目をまん丸にした。初めて鏡というものを見せてもらったとき、なんて自分の目は丸いんだと思ったが、それよりもさらに丸くしていたと思う。

なぜ?と思ったが、ご主人のそばにいたスライムナイトがこっそりと金髪女のことを指さした。ああ、そいつが仲間になるからもう馬車に空きがなくなるのか……。でもそれなら、戦闘に出ていないスライムの方がいいのでは?と通じもしないのに訴えかけた。

「スライムはリレミトを使えるから、そばに置いておきたいんだよ」

空気を読まないドラゴンキッズが言い放つ。スライムの方を振り返ると勝ち誇ったような顔をしていた。そうか、そうだったのか。魔物のすみかも、あの火山も、帰るときはずいぶん早いんだなと思っていたが。そういうことだったのか。ちっとも気が付かなかった。それだけ自分はスライムを軽視していたのだろう。

まだ納得はいかなかったが、ご主人の命令は絶対だ。賢さが20を超えた今はそれを強く思う。モンスターじいさんの元へひたすら走った。ご主人の結婚、祝いたかった……。

じいさんの元へ辿り着くと、今までご主人が送り込んだモンスターたちがもの珍しそうにこちらを見てきた。あのとき見送ったまほうつかいもいる。じいさんは、もしかしたらまた連れて行ってもらえるかもしれんし、そうでなくても様子くらいは見に来てくれるはずだ、と言った。そんな日は来ないであろうことはなんとなく想像がついた。

あの金髪女、許さない。あの女さえいなければ、ご主人とあの青い髪のきれいな女の結婚式が見れたかもしれないのに。そんな恨みつらみを並べていた。

──

預けられて少し経ってから、ご主人がモンスターじいさんを訪ねてきた。目を疑った。ご主人の隣にあの金髪女がいるではないか。しかも二人とも色違いの指輪をはめている。そんなまさか……。気づけば、身につけていた防具がご主人の手によって引っぺがされていた。

(文・やなぎアキ)

関連記事